こんにちは、この度バシャーモの記事を書かせていただくことになりましたメルギドと申します。

このポッ拳DXというゲーム…気づけばもう4年以上も経っているゲームなのに配信やらオフ会、WCSの復活など今でも根強い人気持っていてファンからすれば大変喜ばしいことですよね。

前置きはさておき、今回バシャーモを使ったことがある、使っていたけどやめてしまった方にお聞きすると第一にこんな声を聞きます。

「自傷ですぐ体力がなくなる」

「体力管理が難しい、どうすればいいですか?」

と言う声を聞きます。

ズバリ言いましょう。

あなたは“流派”というものを身につけていないからそんな事態になるのです。

”流派”を身につけていないバシャーモなんてただの鶏。そう”鶏”なんです。

・・・これでは勝てる試合も勝てません。

そこで今回はフレーム等の難しいことは考えずバシャーモの“流派”について立ち回りをザックリと説明していきたいと思います。

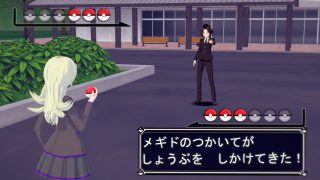

1 バシャーモの流派とは?起源を探れ!

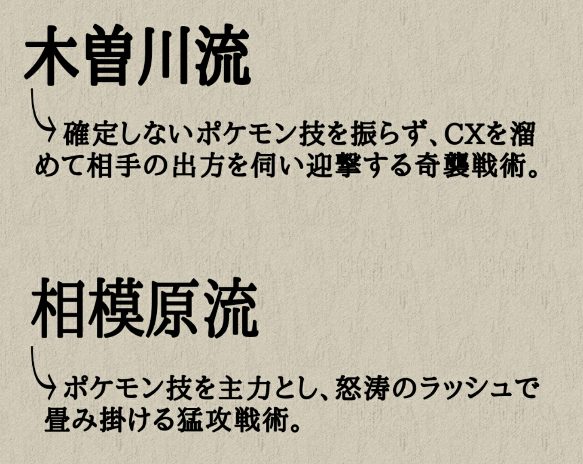

まず現環境においてバシャーモには大きく分けて2つの流派があります。

木曽川流は相模原流より古くからある強力な流派ですが、立ち回りが難しく、バシャーモの常識を大きく覆すため、強みを活かしづらいという欠点があります。(CXをキ○ガイ、有利の無駄遣いとか言わない)

そこで誰にでもできるよう習得しやすいよう生み出されたのがこの相模原流。

ポケモン技でガンガン攻めて、スタンダードタイプとは思えない圧倒的パワーで相手を押し切る“超”好戦的なバトルスタイルになります。

2 これが相模原流だ!

Step1 主力はポケモン技!

バシャーモの強化ポケモン技(Aボタン長押し)はどの技も発生が早く、強度も高いことから共鳴していない状態でも共鳴相手にある程度立ち向かえます。

↑強化ポケモン技はどれも高火力。圧倒的超パワーで相手をねじ伏せろ!

↑強化ポケモン技はどれも高火力。圧倒的超パワーで相手をねじ伏せろ!

またブロック貫通技を多く持つポケモンなのでブロックでカウンターをしてくる相手にはとびひざげりやフレアドライブで甘えた心もろともぶち壊してあげましょう。

↑甘えたブロックを許すな!

↑甘えたブロックを許すな!

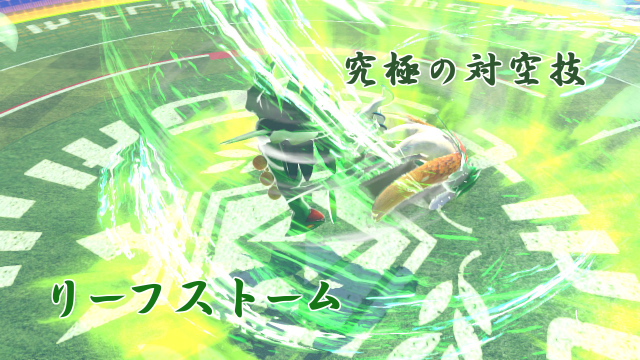

Step2 対空技に気を付けろ!

前述した通り、バシャーモの魅力はスタンダードタイプとは思えない超火力で相手を押し切ることができるキャラです。

ただし、バシャーモには弱点があり、強化技は自傷によるスリップダメージを受けるうえ、技のほとんどが上段、上中段技のため8Yといった対空技や頭無敵の技を擦られると一方的に負けてしまいます。

そのため相手の対空技をどう捌くかに勝敗がかかっています。

↑強化ポケモン技を多用するとガンガン攻めているのに実は追い詰められていたという状況もしばしば…。

↑強化ポケモン技を多用するとガンガン攻めているのに実は追い詰められていたという状況もしばしば…。

↑とびひざげりを入力していますが8Yにあっさり負けます。

↑とびひざげりを入力していますが8Yにあっさり負けます。

Step3 共鳴力で圧倒せよ!

バシャーモは共鳴ゲージが溜めやすく、共鳴時、LとRボタン同時押しで放つバーストアタックも高火力です。

また、共鳴時は攻撃、防御力が上がる他、弱攻撃判定の技(Y技や一部のポケモン技等)で怯まなくなるので相手が共鳴状態ではない場合、Y等の対空技にビビる必要がなくなります。

さらにポケモン技による自傷ダメージも軽減できるのであとは攻めて攻めて攻めるのみ!

↑マスクドピカチュウ側は対空技(8Y)を入力していますが怯まずにとびひざげりが命中。

↑マスクドピカチュウ側は対空技(8Y)を入力していますが怯まずにとびひざげりが命中。

Step4 サポートは回復系一択!

相模原流バシャーモの立ち回りはあらかた覚えた、でもサポートはどうしよう…

と悩む人がいると思います。

相模原流は自傷技で失った体力を少しでも補えるようサポートは回復系サポートを採用しています。

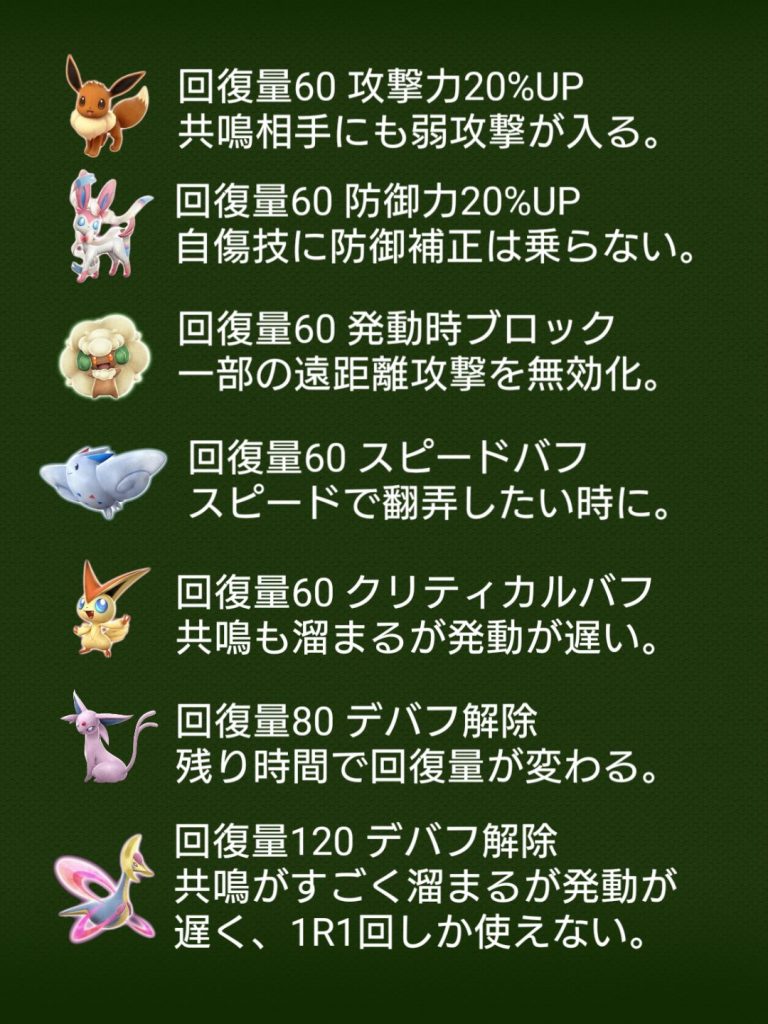

回復系サポートは以下の通りになっています。(ポッ拳wiki参照) 数あるサポートの中でバシャーモ使いでよく見るのはバシャーモ全体の攻撃力を底上げして高火力で押し切るイーブイが主流ですが、相模原流はニンフィア。回復はもちろん防御力を上げられるのが強みです。

数あるサポートの中でバシャーモ使いでよく見るのはバシャーモ全体の攻撃力を底上げして高火力で押し切るイーブイが主流ですが、相模原流はニンフィア。回復はもちろん防御力を上げられるのが強みです。

打たれ強くなることでワンチャン力も増しますし回復によってポケモン技等の試行回数も増やせます。

↑強化熱風とニンフィアは相性抜群!決まればさらに打たれ強くなるぞ!

↑強化熱風とニンフィアは相性抜群!決まればさらに打たれ強くなるぞ!

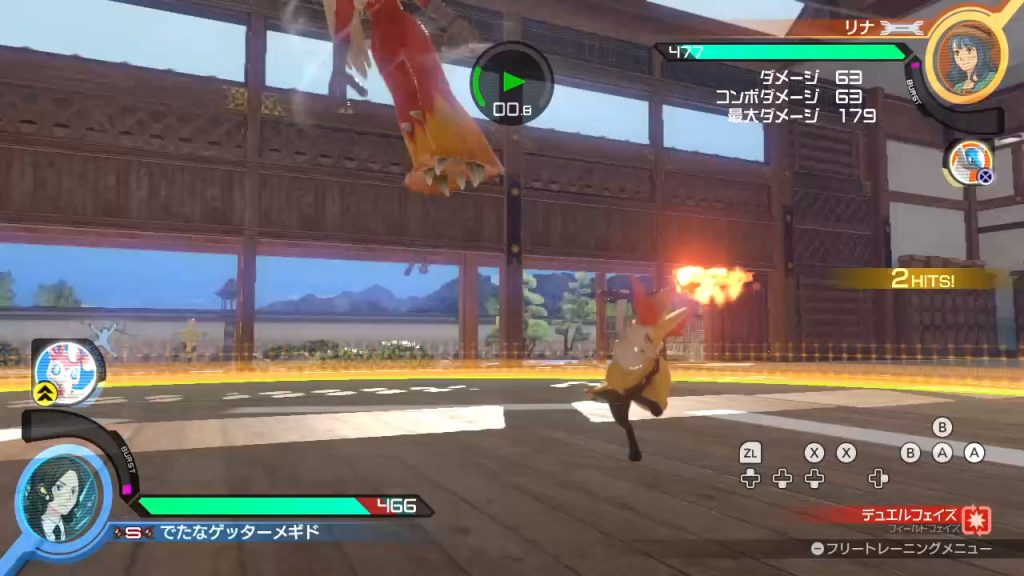

Step5 フィールドフェイズを制せ!

フィールドフェイズ(FP)はフィールドを自由に動いて駆け引きを行う3Dバトルで一定の攻撃を与えたり受けたりするとフィールドフェイズから従来の格闘ゲームである2Dのデュエルフェイズ(DP)に移行します。

バシャーモはこのフィールドフェイズを制するかで勝敗のカギを握りやすくなります。

フィールドフェイズに勝つことで回復可能体力(HPバーの深緑色の部分)を回復するのでポケモン技で失った体力を回復することができます。つまり、フィールドフェイズさえ取れていればそこまで体力は減りません。

また、共鳴ゲージを大きくチャージできるので共鳴バーストして一気に畳み掛けるということもできます。

↑実力がほぼ同じなら如何にFPで勝っていくかがバトルを左右する!

3 終わりに。

今回の記事を簡単にまとめるとこんな感じになります。

バシャーモはブロック技とつかみ技が1つしかないですがその分、ポケモン技の使いやすさと火力の高さ、ブロック貫通等初めての方でも使い方さえ分かれば格上相手にも勝機を見いだせるキャラクターです。

今回は紹介編ということでこのあたりで〆させていただきます。

今後は相模原流についてより掘り下げた考察を論述していきたいと思います。

その時にまたお会いしましょう。